.jpg)

海上生明月

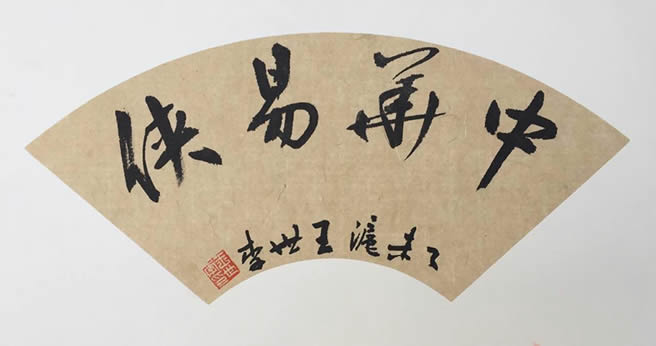

----著名书法家王世李印象

近年来,一位年轻书法家的名字在上海滩引起了广泛关注。上海电视台的生活时尚频道和纪实频道在一个月内,接连两次对他进行人物专访,他于十一月份又在上海举办了自己的书法作品展,展览期间,韩国的七位卓有影响的书法家也欣然带着自己的作品前来一同展出,共襄这一书坛盛举,在沪上引起了很大的反响,上海的主流媒体都给与了充分关注和评介。他就是青年书法家王世李先生。

.jpg)

王世李出身于皖东的一个匠人之家,做了一辈子木匠并且也爱好写写画画的父亲,对他产生了深远的影响,让他从小就对间架结构和线条方圆产生浓厚的兴趣,并有着超乎常人的领悟能力。早在上小学的时候,他的毛笔字就脱颖而出,上初中的时候乡里就请他去写村村队队墙上的宣传标语。从此他开始了在书法之路上的探索。为了得到系统的学习和名家的指点,他很早就参加了黄山书画院的学习,师从周彬,张建中等书法名家,使他受益良多。作为乡村木工的他,一边是斧锯电钻,一边是笔墨纸砚,强体力的劳动和曾经练过七年的武术功底,锻炼了他的体力耐力。

.jpg)

他养成了一种习惯,做木工活累了,就去写写字,他觉得这种动静结合的形式,能让自己气脉贯通,身心舒泰。他完全置身于城市光怪陆离的生活之外,而沉醉于自己木工与学书的天地之中,他觉得非常充实。有了空闲,他就带点馒头,矿泉水去书店,痴迷地阅读名家法帖。他的楷书学习已经由柳公权转向了颜真卿,并且成为一种习惯,坚持临帖研习二十年而不辍。

他的勤奋,天赋和成绩,也引起了定远本土的书法耆宿舒峰、杨之和等先生的关注,他们把自己半个多世纪的书法心得、经验和教训,毫无保留地传授给王世李,这些帖外之功,无疑对苦心孤诣,书海跋涉的王世李来说有着烛照前路,指点迷津的效果。

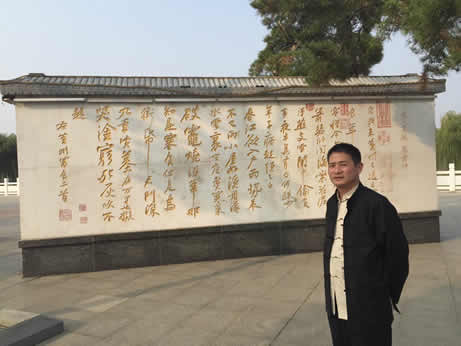

2004年,王世李怀揣着书法梦想来到了上海。到了上海他猛然觉得自己是从一个曲折幽深的涧壑攀到了一个高大的山顶平台,眼前的世界豁然光大明白起来。浓郁的海派文化氛围,独具特色的海派书画风格,都给他带来极大的心灵撞击,上海丰富而高质量的书画交流活动,也让他开阔了视野。他一刻不闲地拜名家,访师友,砚前观墨,纸上学书。多次得到海派大家周慧珺,周志高,蔡国光的指点,受益匪浅。而海上书画研究院院长杨华耀更是经常耳提面命,临案示范。

王世李对王羲之,诸遂良,颜真卿,赵孟頫的楷书,吴之让的篆书,张迁的隶书,怀素,张旭的草书,米芾,王铎的行书,着力最多,一日也不敢稍加懈怠,灯下悟读,笔尖摹追。在多年的师法众家,博采前贤之后,最终他选择了二王、米芾、王铎作为自己书艺前行的方向。

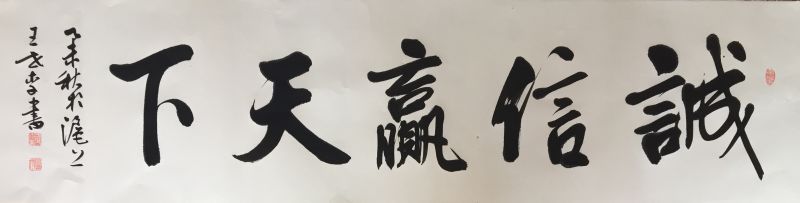

在上海十多年的学习中,书法大家赵社英,倪进祥两位先生的点拨,对王世李的帮助最大。从他们那里他找到了学好《兰亭集序》,必须先学好《圣教序》的诀要。对书法与生俱来的热爱,极高的天赋,和超乎常人的勤奋,让王世李的书法成就在星河璀璨的书法世界里,慢慢地清晰出自己的一份光明。王世李的书法路子走得很传统,他的作品看上去不够苍古,不显雅拙,也不见丑趣,更不见一点奇险怪异。因此注定了他无法占得一星半点的机巧和便宜,体势笔意必须处处见真章,显内功。他在努力地向着先贤的大造化一步一步踏实地跟进,并且,也在追摹的同时渐渐地结出自己的风格识别和符号。他的书法,无论是小楷,行书或草书,赏读之下,都有一种诗画迎人的愉悦感,深具晋人的“清通简要,意韵清远”境界,甚至有着王维空山新雨,明月松间的禅意。而他的大幅行草则隽逸奔放,烟霞满纸,呈现的是一种天闲万马的自由界。很多人喜欢他的字,觉得看起来端庄大气,清新雅正,给人一种心气平和,内心宁定,呼吸清畅的感觉。

.jpg)

王世李的书法成就开始在上海滩引起了人们的关注。前不久他的隆菲艺苑成立和海上书画研究院奉贤分院的揭牌,就吸引了上海数家主流媒体的关注和采访。一些收藏家和文化经营机构也分别主动在奉贤、嘉定、和普陀区为他免费设立环境舒雅的创作室。而上海的安徽商会,更是把王世李视为安徽和滁州的骄傲,不仅着力推举,而且多次把他的书法作品作为珍贵的礼物,用于高端交流。他的作品数十次被国内主流专业期刊,报纸选登,并多次入展,获奖。2014年初,他为了进一步开阔眼界,进入北京清华美术学院高级研修班进修,得到京门名师大家的悉心点拨,书法境界更见老成。功成名就的王世李没有忘记回报社会,他多次参加为灾区,为重病患者,为贫困学子的义卖活动。同时,他走进军营为最可爱的人送去精神食粮,走进僧院,为佛门书写楹联,经文……在文化商业化倾向日趋严重的的当下,固守着一个书法家,文化人的道德良心。

.jpg)

作为一个日臻成熟,风格鲜明,成就显著的海派书法家,王世李一直没有停止自己攀登求索的脚步,他在宗汉魏六朝,溯甲骨钟鼎,法晋唐行楷的同时,遍习历代前贤大家,汲取滋养,造化自我。

刚过不惑之年的王世李还正年轻,更为可贵的是,他不以天赋而自傲,他信奉着天道酬勤的古训,在传统书法的道路上孜孜以求,走得踏实而端正,因此他有着通达的前路和值得期待的美好未来。